[스브수다] '어쩔수가없다' 박찬욱 감독이 밝힌 '그 장면'의 의도들

[SBS 연예뉴스 | 김지혜 기자] "가족을 지킨답시고 한 일인데 이 일을 하다 보니 가족이 파괴됐어요. 어찌 보면 '헛수고'죠. 또, 일자리를 차지하기 위해 인간 경쟁자를 처리했더니 AI가 나타났어요. 이 또한 거대한 헛수고죠. 그야말로 아이러니의 연속입니다. 그런데 전 이런 헛수고들을 좋아합니다"

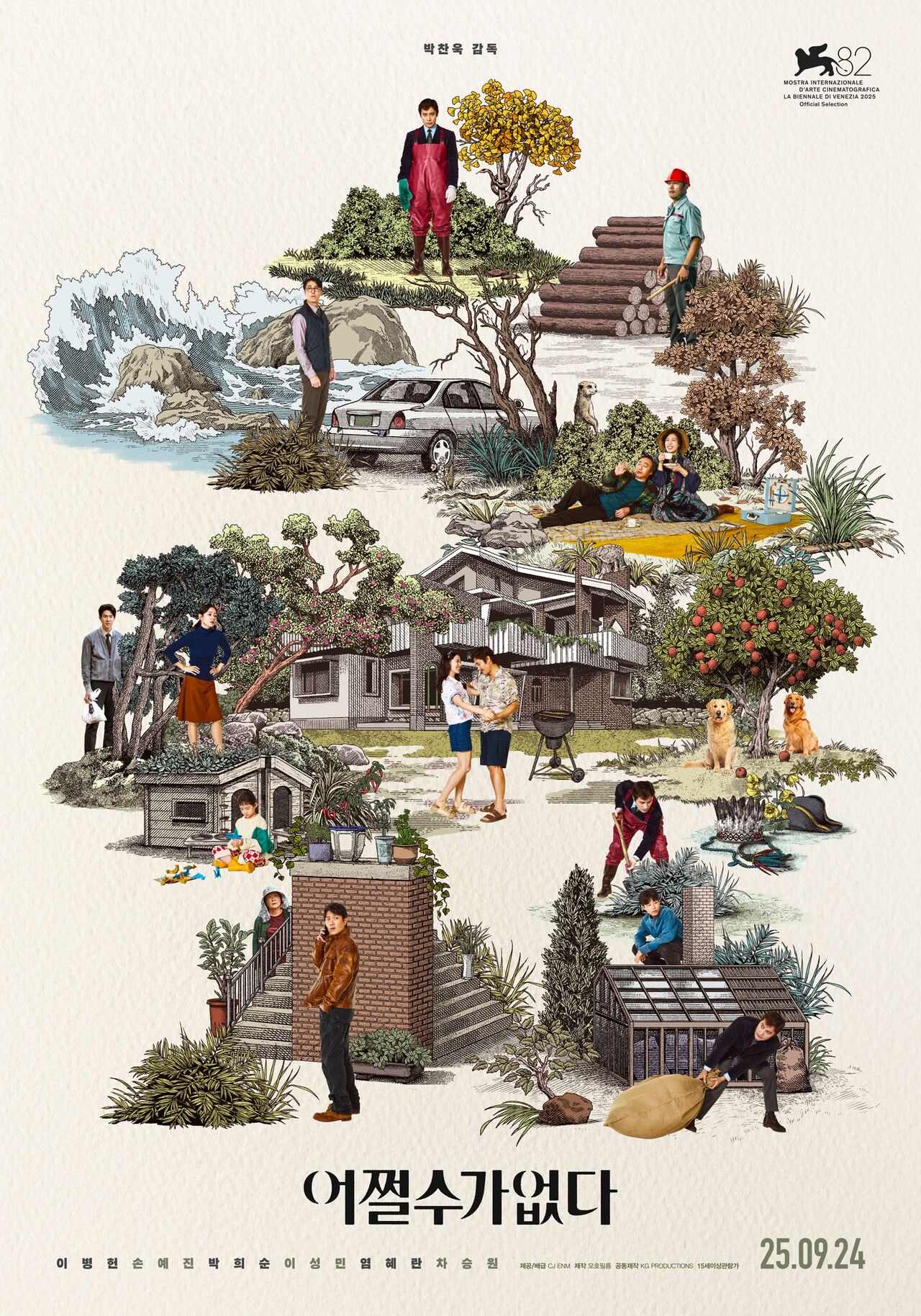

그렇다. 영화 '어쩔수가없다'는 139분 동안 펼쳐지는 유만수(이병헌)의 헛수고요, 헛발질이다. "꼭 제지 회사여야 해?"라고 묻는 아내 미리(손예진)의 마음처럼 영화를 보는 관객 역시 "'링크드인', '사람인'에 가입하면 일자리 하나 못 얻을까"라는 생각이 떠나질 않는다. 취업 공고가 나지도 않은 일자리를 위해 잠재적 경쟁자를 죽이는 발상은 도대체 어느 누가 할 수 있을까. 만수는 그야말로 '노답'인 인간이다.

박찬욱 감독은 이 문제적 인간의 어떤 면에 매료된 것일까.

"저도 감독이 되기 전에 회사 생활을 짧게나마 해본 적이 있습니다. 영화일을 하는 사람은 잠재적인 고용부라는 공통점이 있지요. 저는 과거에 망한 영화를 두, 세 편 만들면서 오랫동안 실업상태였어요. 이병헌도, 손예진도 지금은 안정돼 있지만 젊을 때 모두 다 (일이 끊길까) 두려운 순간이 있었다고 해요. 또 나중은 모르는 일이고요. 만수의 이야기가 남 얘기라고 느껴지지 않았어요. 보통 종이 만드는 일을 그렇게 엄청나게 중요하고 대단한 일로 생각하지 않는데 주인공들은 자기 인생 자체라고 말해요. 영화라는 것도 삶에 현실적인 도움을 주는 것도 아니고 대부분 그저 두 시간짜리 오락거리라고 생각하잖아요. 저희도 그들처럼 이런 일에 인생 통째를 걸어요. 그런 공통점 때문인지 저는 제지업계에 대해 아무것도 모르지만 이 인물에 대해 아는 것만 같았어요"

'어쩔수가없다'의 원작은 1997년 발간된 도널드 E. 웨스트레이크의 소설 '액스(The Ax)'다. 박찬욱 감독은 2006년경 이 소설을 읽고 오랜 기간 영화화를 꿈꿨을 정도로 매료됐다. 투자의 난항을 겪으며 영화화는 지지부진했고, 미국 영화로 준비하다가 결국엔 한국 영화로 완성되는 우여곡절이 있기도 했다.

"긴 과정이었죠. 2009년 원작 판권을 확보하기도 전에 무슨 자신감이었는지 이경미 작가가 각색 작업을 시작했더라고요. 2010년에 판권을 샀고, 초고를 함께 썼어요. 그때는 당연히 미국 영화로 만들 계획이라, 영어 대사를 다듬기를 위해 캐나다 출신의 배우 겸 감독 돈 맥켈러를 영입했어요. 죽이 잘 맞아 대사 작업 이상으로 아이디어가 발전됐어요. 그때 들어온 설정이 무도회 장면이에요. 원래는 미국 역사를 테마로 한 무도회였지요. 링컨, 조지 워싱턴도 나오고 그중에 존 스미스 대령과 포카혼타스가 있었어요. 한국 영화로 만들기로 결정한 후에는 이자혜 작가까지 합류해서 더 많은 아이디어들이 들어왔어요. 범모(이성민)의 아내 아라(염혜란)가 외도를 하는 것까진 원작에 있었는데 범모가 들어가려고 한 건 그때 들어온 설정이에요. AI에 대한 것도 최근에 들어간 거고요"

'어쩔수가없다'는 만수의 자기변명이자 합리화다. 어쩔 수가 있는 일을 앞에 두고 만수는 극단적 선택을 하면서 파국을 자초한다. 박찬욱 감독은 사람을 죽이는 범죄자를 두둔하거나 그를 동정해 달라는 의도로 만수를 그리지 않았다. 자본주의가 유발하는 생존 경쟁 속에서 붕괴되는 한 인간의 모습을 통해 아이러니와 부조리를 다루고자 했다.

"'어쩔수가없다'는 계급 간의 전쟁이 아니라 동일한 중산층들의 경쟁이에요. 같은 업종에서 일해온 사람들, 와이프보다 서로를 더 잘 이해할 수 있는 사람들까지 싸우고 죽이는 게 더 처절하고 안타깝죠. 이건 빵을 얻기 위한 전쟁도 아니잖아요. 중산층에서의 전락을 피하겠다는, 어찌 보면 아주 속물적인 사람들의 이야기예요. 그런 부조리함과 아이러니 그리고 패러독스를 다뤄보고 싶었어요"

이 때문에 연출에 있어 가장 공을 들인 건 인물과의 적당한 거리 두기였다. 박찬욱 감독은 "'어쩔수가없다'는 관객들이 만수를 동정했다가도 비판적으로 바라보게 되는, 왔다 갔다 하는 진자운동이 핵심인 작품이에요. 말은 간단하지만 실제로 그렇게 만들기는 굉장히 어려워요. 한쪽으로 쏠리지 않기 위해서 많은 고려를 했습니다"라고 강조했다.

"만수가 범죄를 앞두고 자신의 관자놀이를 두드리면서 '어쩔수가없다'라고 되뇌는 장면이 나와요. 그때 관객들이 '과연 그럴까?'라는 질문을 하면 좋겠어요. 스스로도 강조해서 최면을 걸듯, 세뇌하듯 하지 않으면 수행할 수 없는 일이거든요. 만수가 범모에게 '돈을 못 벌면 집이라도 팔아, 마트 가서 짐이라도 날라'라고 말하는 건 자신도 해법을 알고 있다는 뜻 아니겠어요? 그렇게 하면 되는데 만수는 왜 살인까지 하려고 할까요? 그렇기 때문에 관객이 만수의 심정을 어디까지 동정하고 어디까지 긍정할 수 있는지 두 갈래의 길을 제시하려고 했어요. 물론 극단적인 서사를 넣어서 만수를 이해할 수 있게 할 수는 있지만 '어쩔수가없다'는 그런 영화가 아니에요. 때로는 만수에게 끌려 들어가서 응원하다가 바보짓을 하면 안타까워하고 더 이상 나쁜 짓을 그만했으면 좋겠다는 생각을 했으면 좋겠어요"

치밀하게 설계된 미장센은 박찬욱 감독이 곳곳에 심어 놓은 상징을 더욱 두드러지게 한다. 태양과 달, 사과나무와 뱀, 수염과 손바닥 메모, 총과 장어 등의 이미지와 설정들은 만수의 과거와 현재, 미래를 관통하고 그의 상황을 보여주기도 하며 다가올 운명을 암시하기도 한다.

"관계성이나 상징을 만드는 과정은 다 비슷해요. 일단은 각본을 쓰잖아요. 연기자도 그렇고 저도 그렇고 출발은 소박한 하나의 씨앗이죠. 이게 움터서 꽃을 피우게 되는데 저한테는 만수가 식물을 사랑하는 사람인 게 출발이었어요. 원작에는 없던 요소였어요. '사람을 죽인다'→'토막을 내려고 시도한다'→'땅에 묻는다'로 이어지는 동물적인 행위를 해야 하는 사람이 본래는 식물을 사랑하는 사람이고, 온실에만 틀어박혀있는 내향적인 사람인 거죠. 이 사람은 시체를 땅에 묻고 그 위에 나무를 심어요. 그렇다면 이 나무는 무슨 나무일까. 그런 식의 비유로 아이디어를 발전시켜 나갔습니다"

영화 중반부 만수와 범모와 아라가 뒤엉키며 벌어지는 난장판은 조용필의 대표작 '고추잠자리'와 어우러지며 영화의 백미가 됐다. '인생은 멀리서 보면 희극, 가까이에서 보면 비극'이라는 말과 절묘하게 떨어지는 시퀀스다.

"세 사람이 싸우는데 누가 누구와 편을 먹은 것도 아니고 계속 바꿔가며 서로를 적대하는 상황인 게 재밌었어요. 두 사람 사이의 대결이 아니고 셋이서 서로 싸우니까요. 대표적인 순간은 이것이죠. 아라가 남편에게 "(불륜에 대해) 눈치를 깠으면 깠다고 왜 말을 안 해?"하면서 상패를 휘두르는데 또 공격하는 인물은 만수죠. 범모는 권총을 집어든 다음 자기를 죽이려던 사람이 만수인데 아내 아라에게 총을 겨누며 "말을 하면 네가 돌아와!!"라고 또 공격을 해요. 이 싸움은 부부 싸움이면서 또 침입자를 죽이려는 사람과 죽기 싫은 사람 사이의 싸움이에요. 아라 입장에서는 남편을 지키려는 싸움이었다가 또 부부 싸움이기도 하죠. 이렇게 서로 엉켜버린 복잡한 싸움이어서 재미있었어요"

만수와 범모의 관계성도 이 시퀀스에서 명확하게 드러난다. 만수는 범모를 잠재적 경쟁자로 여겼지만, 그를 삶을 들여다보며 자신과 동일시하며 감정을 깊에 투영한다. 거울에 투영된 자신의 모습을 보는 것처럼 동질감을 느끼고, 그를 통해 자신의 현실을 자각한다.

"범모와 아라가 피크닉 갔을 때 두 사람의 대화를 엿들으며 격하게 공감했던 만수는 이번에는 대놓고 범모에게 "집이라도 팔던가, 마트에 가서 짐이라도 나를"며 자기가 하고 싶은 말을 하는데 그게 결국 자신을 향한 말이에요. 그러니 거울을 향해 말하는 것과 다름이 없죠. 사실은 영화 전체에 걸쳐서 만수는 자신과 유사한 경력의 존재들을 동일시하고 자신의 분신과 같은 이들을 제거해 나가는데 그것이 사실 상징적 자살처럼 보이기도 하죠. 이 전체적 설정에서 아주 압축된 장면이었어요. 노래 한곡이 시작되고 끝나는 동안 복합한 드라마가 펼쳐지는데 귀가 터질 듯하게 큰 음악 속에서 뒤엉켜서 펼쳐지도록 의도하고 연출했습니다"